S’identifier aux noms

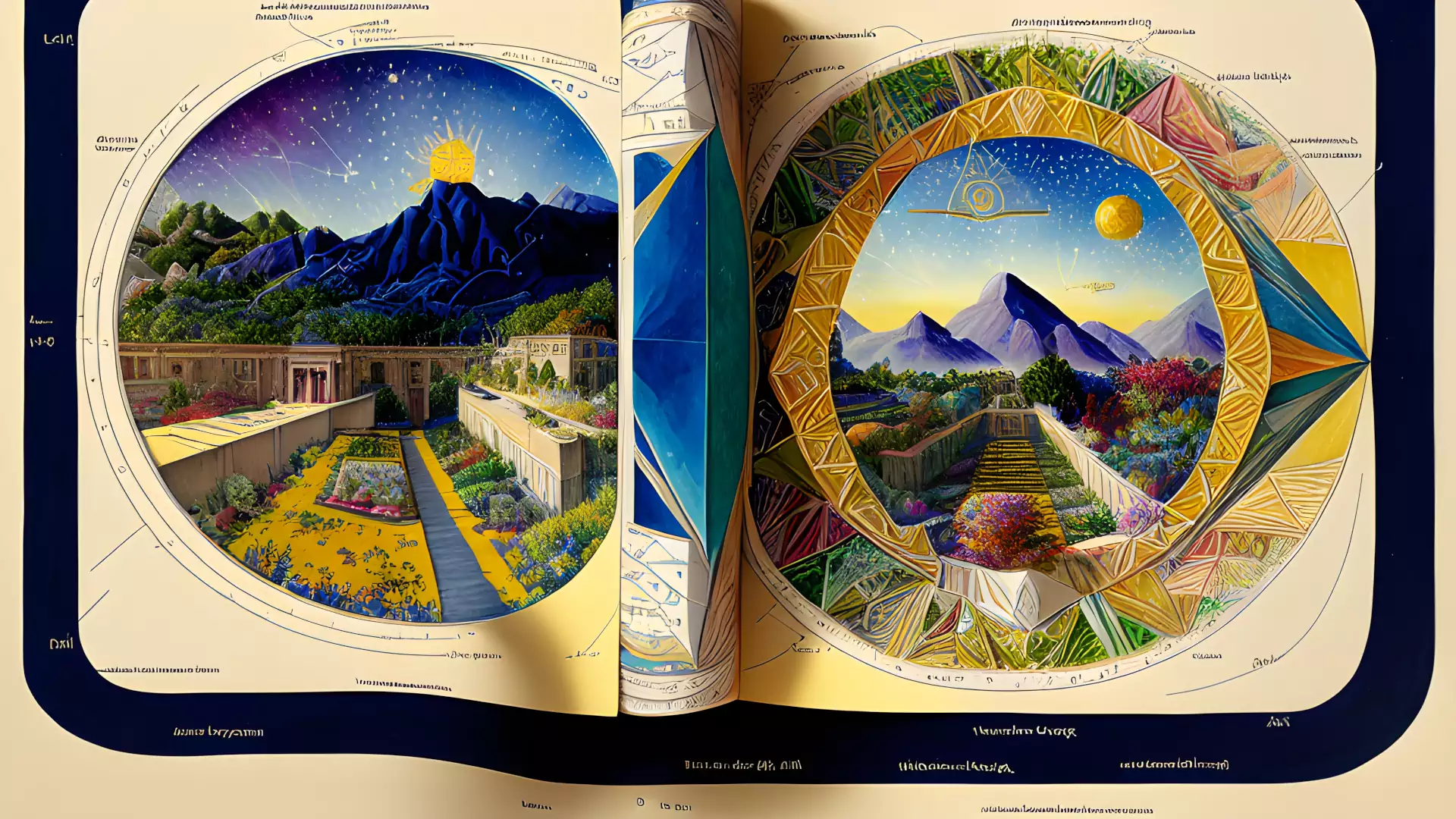

L’imposition des lettres aux objets motifiés1

Le sens de l’écriture naît avec les lettres de l’alphabet, fondé sur le manque. L’être qui approche l’alphabet apprend à se connaître aussi. C’est en travaillant l’écriture qu’il peut aborder cet étrange continent continu continuum qu’est la connaissance ; elle lui livre continuellement un double sens à la fois sur l’être en train d’écrire et sur les choses écrites qui peuvent, désormais, se voir tels des objets. L’adéquation entre l’écriture et le sujet-objet de la connaissance relève de l’imperfection.

Elle est, à travers son alphabet, un être hybride, à la croisée de la musique et de la littérature, de la poésie et de la prose où elle livre autant la connaissance du monde que la connaissance de soi. Formée par ses manifestations, elle apprend quelque chose d’elle-même : son expérience hybride n’est pas tout à fait ce qu’elle suppose savoir. Ce qui se grave dans la pierre, dans du bois, se dessine sur les parois et ailleurs transforme le simulacre du monde en une subtile perception de la beauté et de la vérité lesquelles ne sont pas aussi dans l’écriture ni dans l’alphabet ou encore dans ce qui est et ce qui se sait. Cet être hybride nous fait sentir tout cela sans jamais être cela.

Alors nous interrogeons le monde, nous-mêmes pour dénicher un bout de cela, un bout de vérité fondamentale qui donnerait raison au choix de ce mode hybride de l’expression. Ce fragment, dérobé au monde, est notre connaissance à laquelle nous pouvons déceler en creux une entité, un espace beaucoup plus vaste : le réel. Ce dernier, dessiné par les lettres de l’alphabet, est conçu comme une accumulation de présence, un trop plein d’existence dont il manquerait le fond. Il ne peut dire du réel que la réalité. Le réel appartient au monde, la réalité à l’alphabet. Ces deux entités se retrouvent dans cette conception hybride de l’écriture dont les signes se manifestent comme les précurseurs de la relation. Pour être compréhensible, il fallait l’encoder dans quelque chose : transcrire le «codage» du monde en un langage d’expressions à l’aide d’unités abstraites. Cet encodage discret devient le serviteur du sens. Il livre le monde et l’entité du sens qui encode ce dernier en caractères.

Les lettres rendent manifeste l’espace qui sépare l’humain du réel. Elles le reproduisent pour entreprendre l’expression de quelque chose : une technicité de la séparation. Elles révèlent l’inachèvement dans le domaine de la connaissance. Mais l’humain découvre que cette chose qu’il entrevoit dans le réel «ignore» son ignorance. Cet immense espace de la technicité, où elles se nichent, ne spécifie pas explicitement le réel, mais lui demande quelque chose d’autre, à mi-chemin entre le réel, la connaissance et les lettres composées de signes.

Ce champ cultivé de signaux « motifiés », pour les besoins de l’humain, accomplit la reproduction de quelque chose, une abstraction technique à propos du réel. Mais comme tout système défaillant, ce dernier se doit de prouver, de justifier que ce qui se connaît rejoigne le réel par une sorte d’équivalence. Il établit une organisation capable de rassembler et d’accorder une reproduction fidèle. Il n’y a plus de différences lorsqu’il y a égalité. Celle-ci circonscrit le différend entre ces deux entités distinctes dont ni l’une ni l’autre ne savent ce qu’elles sont pour elles-mêmes et pour l’autre.

S’identifier

La reproduction des schémas, dessins qui se transformeront en lettres ouvre un champ étendu où chaque élément d’un groupe n’est jamais totalement identique à un autre et où chaque groupe se dénombre du beaucoup. Ces répétitions s’harmonisent en rythmes où la différence de l’élément qui s’inclut dans un groupe et hors d’un autre désigne une identification. Elles donnent à ce champ une signification contenant une multitude de représentations qui s’enchaînent tel une direction pour lesquelles chaque élément répété s’identifiera à ce qui se relie à un autre. Il se discerne en conservant des schémas primitifs généraux un embryon de connaissance puis se subdivisant en groupes distincts, il évolue vers la chaîne des mots.

Celui-ci lie la créature humaine à la représentation comme si ce qui se contenait dans cette convention était déjà présent à l’antériorité de l’expression : une capacité à offrir une présence temporelle à quelque chose de permanent, d’intemporel. Mais l’humain découvre, aussi, que ce qui se nomme est déjà présent dans le geste de la reproduction qui le différencie du reste. Nommer évoque une séparation qui l’invite à prendre le remarquable tel un sens téléologique dont l’être, à la fois du verbe et comme entité biologique, s’oblige à décrypter le but afin d’en livrer une construction. Ces simples reproductions gravées, dessinées sur un support se combinent entre elles afin de former une phrase embryonnaire : échanges continuels, ils commencent à mettre en textes des relations « motifiées ». Elles annoncent « l’identité » comme une faculté qui établirait la coïncidence du son, du dessin et du contenu qu’ils expriment.

L’identité est comme une pierre polie par le temps au cœur de la grotte des motifs. Plus on s’approche, plus sa solidité devient une apparence : elle se compose de multiples grains qui différencient l’identité de la distinction afin de générer une subtile égalité. Le signe de l’égal (=) acquiert une double identité : une distinction qui sépare une chose d’autre chose, et, la disparation de cette chose dans autre chose.

En quittant le monde des infinis divins où toute tension vers la connaissance est l’expression d’une infinitude absolue, l’apaisement de l’infini se dirige puis se fixe sur la finitude des objets lesquels se démultiplient à l’infini par le biais de techniques et de reproductions, mais ils sont surtout dénombrables et comptables alors que l’infini ne peut l’être. Ce qui est beaucoup plus convenable, une égalité peut être trouvée.

Lorsque le drap2 s’appose sur ces mêmes objets, les objets du réel ne perçoivent plus tels quels, mais la forme dessinée par les plis du drap sur chaque objet. Les objets ne sont plus présents, seule subsiste la forme qui transparaît de ces mêmes objets. Le drap représente l’ensemble des objets par leurs forme, mais ce dernier n’est pas l’ensemble des objets. Il est ce qui se trame secrètement dans l’abstraction. Pourtant il est encore possible de choisir le type du réel à prendre avec soi :

- le voir tel qu’il est (déterminer la nature des objets),

- soulever le voile et voir ce qui est déjà là (percevoir le voile de l’illusion),

- déprogrammer un type de réalité afin de le reprogrammer en une autre.

D’une certaines manière, ces « hacks » du réel se rapprochent de l’encodage des lettres en signes qui servent le sens. Le plus souvent ils s’apparentent à des opérateurs « fonctionnels » entre « ce qui est » et « ce qui est déjà là » afin de découvrir le « déjà là » de « ce qui est ». Telle est la réalisation de leur «fonction» qui permute inlassablement3.

Ponctuations infinies des sillons perdus

Combien de vides les expressions comblent-elles lorsqu’elles mettent en relation les traces de l’invisible objet aux ruines de l’horizon ? Nul ne le sait vraiment. Ce qui est su : les traces ne parviennent qu’à circonscrire les vides. L’horizon devient saisissable et peut se construire. Il donne à ces vides construits en éléments d’appartenance, à des groupes, les apparences fixées d’une parole tenue à la relation. Pierres à l’intérieur desquelles se creusent un son, une parabole. De ce qui s’entend résonne toute l’ampleur de présences essentielles où l’amorce du savoir se transforme en variations. Seule l’humaine sensibilité saisit l’intention : un pas dans l’inconnu, à la fois je marche et la négation.

La perception, désormais claire, de l’invisible progresse, et, la splendeur de l’ouvrage ainsi que sa construction apparaissent comme la preuve d’un imperceptible transformé. Il apparaît à l’aide des relations multiples regroupées en éléments discernables mis en évidence. Le monde connu continue son chemin en entourant, en cernant l’être par un paysage mettant tout en relief : l’invisible enveloppe le visible, mais ne s’exprime pas selon des règles précises.

La connaissance ouvre une avidité infinie comme n’importe quel autre infini. Elle transmet une œuvre de création qui n’en finit pas de se détériorer pour se détruire. Elle ne comprend que ce cycle houleux. Elle possède toutes les qualités d’un savoir, mais sa fragilité est telle qu’elle ne peut se contenir comme chose sue continuellement. Elle est toujours autre chose. Cet autre est la connaissance qui manque. Cette connaissance du manque est ce qui rend la chose connue inconnue, le savoir, une saveur imprécise, un autre avide de sa propre perception non encore présente. Ce qui le rend unique s’affirme être multiple.

L’être humain sait qu’il ne sait pas, que ce qu’il connaît ne sera jamais qu’une partie de quelque chose d’autre, un fragment qui se fissure, se fracture. L’objet ne peut pas rester solide longtemps. Il s’effrite au fur et à mesure qu’il se révèle dans la connaissance. Ses connexions se fragilisent avec le temps qui s’écoule pour se reformer dans une configuration laquelle contextualise ce dernier.

L’objet n’est plus ce qu’il est, mais une relation en fonction du contexte. Dès lors ce qui est connu n’est rien d’autre qu’un mouvement décomposé en plusieurs étapes. En fonction de la capture, ce mouvement stoppé fera apparaître l’objet et son contexte comme élément singulier, unique qui dure un certain temps sans que personne ne sache comment ce temps puisse durer lui-même.

Mais la forme la plus importante qu’il offre à l’humain n’est pas seulement quelque chose d’autre, il offre l’image de ce dernier dans sa configuration objective. L’humain peut s’y voir comme dans un miroir. Le double sens de la “réflexion” ne dit pas autre chose. Il (se) découvre, (se) voit, (s’) observe, (se) reflète, (se) réfléchit.

Les lettres s’assemblent en mots et en textes offrant un double sens : une chose qui prétend se savoir et une observation qui se lit par le biais de cette prétention. Ce double langage évoque un monde de singularités qui sépare difficilement l’une de l’autre d’où le besoin de mettre un objectif, de ne plus percevoir que l’objet afin d’en atténuer le reflet tout en conservant en celui-ci quelque chose qu’il a donné de lui-même. C’est à travers ce don que l’humain affirme qu’il connaît.

En cet échange étrange placé comme un contrat tacite, l’objet, qui est l’autre radical dans lequel l’humain se réfléchit, fixe un point de fuite où ce dernier voit une part réelle contenue dans la connaissance, l’autre part n’étant que l’image de son propre délire. Il y relie ce qui s’apparente au réel comme à lui-même. Cette image l’éloigne du sillon tracé par l’être de l’objet. Cet “être” qui n’en est pas un, mais autre chose dont la radicalité l’oblige à quitter les sentiers battus. Il découvre, alors, que l’objet l’invite à une connaissance ambiguë : pour que l’objet soit objet, il lui faut des traces de l’être qui le produit afin de s’approcher d’une chose connue tout en s’éloignant de la commune naissance de la chose.

Il en va ainsi de ceux et celles qui tracent, a l’aide de charrues, les sillons de la future récolte et les autres qui s’en éloignent. Ce qui se délie, se délite pour disparaître dans les confins brumeux de l’éloignement où il n’y a plus que des impressions floues est une mise à distance de la raison. C’est pourtant là

- où se figure la pensée fragmentaire d’un Héraclite,

- où commence l’inconscient,

- où la dualité “vrai/faux” surgit comme une nécessité déterminante4 contre ce lieu,

- où les «rotoreliefs» de Duchamp émergent,

- où la science de la pataphysique de Jarry prend forme,

- où le son creusé par le sillon du disque vinyle continue le silence de la charrue.

à la fois mot et motif, une sorte d’hybride.↩︎

lire le poème, gene -> engendre↩︎

Lire le fameux livre Gamma de la métaphysique d’Aristote.↩︎