L’entre mondes des reflets, troisième partie

Inscrire les reflets sur l’illusion

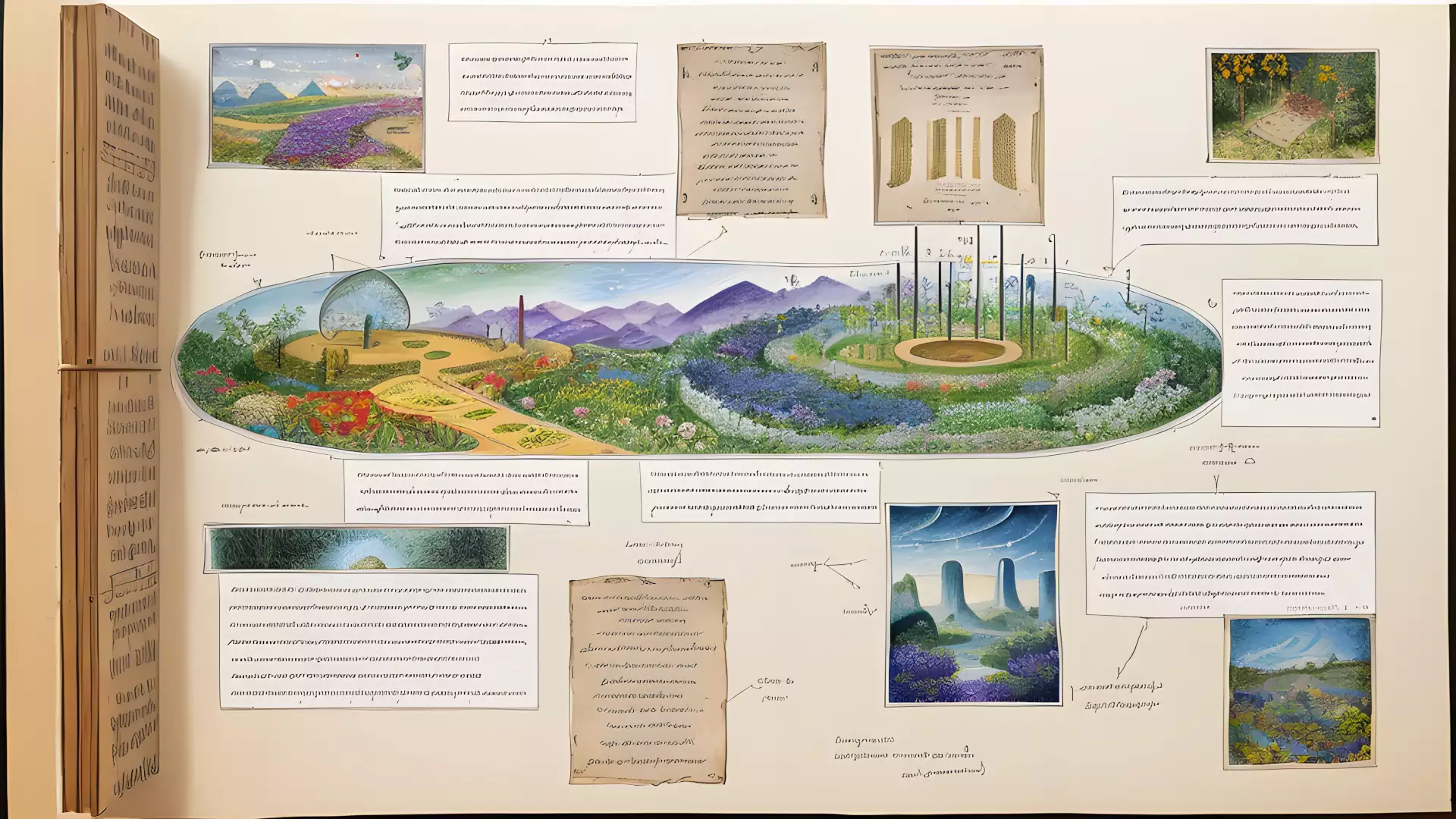

Le cadre formel imbrique la carte des connexions et relations afin de statuer sur la nature des objets métaphoriques qui apparaissent et semblent prendre formes malgré eux. Le but étant de limiter les possibilités infinies afin de faire surgir la quintessence de ces signaux à l’image d’un langage. Il pourra déposer, à l’aide de leurs inscriptions sur un support, des références communes : elles peuvent se savoir. La carte est donc l’essence d’une certaine vérité approuvée ou désapprouvée. Elle est l’inscription acquise de quelque chose à partir de laquelle une pensée peut s’ajouter elle-même à ces formes pré-existantes, nées des possibilités infinies des connexions et relations. Le savoir commence à vivre selon une organisation qui lui est propre : il donne naissance à sa forme qui s’ajoute à la cartographie comme une nouvelle union entre plusieurs relations, connexions.

Ce nouvel objet synthétique calcule sa présence, initie son existence comme un élément appartenant à la fois à l’être qui se dépossède et au cadre formel qui se nourrit de cette dépossession1. Il peut scruter, entre les relations et connexions du cadre formel une écriture en devenir qui s’incruste dans ce dernier. L’envers du décors, à la manière d’un Dali qui soulève l’océan pour voir ce qu’il y a dessous, montre que les formules synthétiques de l’écriture ont tendance à faire oublier le cadre formel : dès lors une quête du signe qui cache un autre signe qui cache un autre sens semble prendre une place de plus en plus grande de telle sorte que le cadre formel disparaît pour ne laisser qu’une infinité de couches successives de sens qui s’appuient les uns sur les autres sous formes de boucles dont plus personne ne peut découvrir le début comme la fin2. Or les relations et connexions du cadre formel ne sont que les formes émergentes des futures assonances et allitérations qui se construisent petit à petit. Elles expriment par-delà le désir d’un sens unique une double fonction portée : consciente et inconsciente. Elles affirment une même chose : une construction qui élabore dans la patience des allégories, des métaphores, des symboles une existence entrelacée de signes perpétuellement flous jamais clairs ou limpides au détriment de cette expérience commune qu’est le réel.

Le réel a ceci d’ennuyeux, il est lui-même ce qui le définit le mieux sans jamais être réel. Il doit, aussi, être extrêmement persistant et stable face à l’ensemble des modifications produites par des entités biologiques qui se trouvent en sa compagnie. Il ne peut jamais être un extérieur absolu. Autrement dit, ce qui définit son état de réalité est l’ensemble des modifications que nous opérons sur les connexions et les relations repérées à l’aide du cadre formel. Dès lors, il a fallu lui ajouter un « espace » qui le délimite à l’intérieur duquel des opérations internes peuvent s’ajouter comme la mesure transformant les connexions en de nouveaux éléments qui peuvent se conformer à la mesure et établir de nouvelles relations, ie : la géométrie. Le cadre devient un plan spatialisé et limité sur lequel s’inscrivent de nouvelles connexions, des points lesquels, mis en relations, forment une figure géométrique. Cette “figure” reçoit alors un état spécifique des relations et des connexions, elle prend forme en nous malgré son apparence extérieure : relier des points. Rien de l’extérieur n’indique que ces points ont cette forme-là. Ils servent à définir quelque chose, une figure, certes, mais, en creusant un peu, celle-ci n’a pas de signification précise en dehors du système de coordonnées que nous lui avons accordé3.

La conséquence la plus étonnante de ces opérations dans le cadre formel, circonscrit par un plan, est que le résultat qui en émane peut être utilisé comme point de départ pour de nouvelles opérations sur le réel et réciproquement. Ainsi chaque résultat prend la forme d’une boîte, d’un environnement à la fois autonome et lié intrinsèquement par rapport au précédent. Dans l’idéal, il faudrait que ces enchaînements soient totalement autonomes, libérées de leurs antériorités liantes. Trouver l’écriture même du hasard en quelque sorte. Mais, pour le moment, la chaîne de relations et de connexions entre les résultats permet de modifier ce réel de la forme tout en la conservant, de lui attribuer des propriétés spécifiques, de générer des équivalences sous formes d’égalités ou d’inégalités, de préciser que les valeurs numériques comme les figures sont des propriétés internes du cadre formel qui seraient elles-mêmes encapsulées comme embryons de connaissances au sein des relations et des connexions.

Le sceau du réel est la somme des connaissances acquises à l’aide du cadre formel désormais spatialisé. Puis de la subdivision de ce dernier en autant de cadres plus petits qui décrivent, pour chacun d’eux, une section temporelle différente4, il a été destitué de sa continuité. La connaissance peut alors se délocaliser, se désolidariser de la finitude mesurée du plan où les figures étaient des temporalités figées qui se succédaient les unes aux autres. Elles peuvent se détacher du plan pour redevenir de simples connexions et relations. Mais, en même temps, leurs expressions figurées se localisèrent dans la multiplicité des mesures qui firent apparaître toutes les subtiles dimensions de l’espace. De cette scission entre deux modes opératoires sur le réel surgit une tentative unique de générer un rapport différent à ce dernier : l’espace-temps. Pour la première fois dans notre histoire quelque chose de beaucoup plus fondamental a été mis dans ce réel, un bout de l’univers lui-même appartient à notre environnement proche, à notre niche biologique. Il disloque tous les absolus qui perdent leurs places si prégnantes. Et notre place, au sein de ce dernier, est aussi délocalisée : une dérive relative et continue dans un espace-temps où les contours qui dessinent les images reflétées ne peuvent plus être imbriquées au sein de références communes. Le cadre formel est toujours présent, mais les repères précédents qui formaient ses fondations s’effritent et disparaissent. Il ne reste plus que la mise à nue des relations et des connexions sans qu’une balise qui fixerait enfin un nouveau point de repère (un point de vue) ne puisse s’établir. La pérennité du lien s’effiloche dans cette proportion relative de l’étendue.

Le miroir dans lequel nous nous reflétons ne représente plus une image extérieure du monde sur un support, mais projette une relation que nous formons en nous à l’aide de bribes du réel qui passent par là et que nous captons furtivement dans leur trajectoire. Nous combattons cette impression tenace : tout cela n’est qu’une illusion, il n’y a rien. Nous la recouvrons d’objets que nous avons cru plus persistants que le réel. En leur conférant une existence objective, nous offrons une métrologie à l’illusion qui peut se distinguer d’elle-même comme quelque chose non plus comme rien. Les objets accumulent une présence qui se manifeste par la force des choses. Ils priment sur l’illusion. Toute description de ces derniers prépare une direction qui se forme en une vue nouvelle puis s’ajoute aux autres afin de renforcer la réalité. Elle fabrique une existence générale des choses et des êtres plus solide que l’illusion. Elle substitue ce manque de présence réalisée par des contenus qui se relient les uns autres telle une toupie tautologique qui reconstruit à chaque instant cette perception du vide en le remplaçant par un savoir qui sait quelque chose : des objets ont été vus : c’est cela qui est.

Homo est similis bullae

La condition de la bulle de la connaissance humaine, bulle encapsulant le vide pour en faire un objet, quelque chose de tangible, s’entoure d’une fine couche de réflexions dans laquelle l’humain peut projeter ce qu’il sait déjà tout en affirmant que cette nouveauté il ou elle ne la connaît pas encore. Et là où les objets bulles qui emplissent le vide devraient être considérés comme des valeurs erronées sur le réel, ils deviennent vrais.

« Un train peut en cacher un autre. » Voir l’étude critique sur ce sujet portée par Jean-Yves Girard dans « Le fantôme de la transparence. »↩︎

Bien que je n’ai pas tout saisi de l’histoire des concepts mathématiques, il me semble qu’il y a eu une évolution de ce type : d’abord des points fixes reliés sur un support, ie une triangle, un cercle, des polyèdres. La substitution entre ces figures géométriques et leurs valeurs numériques est relativement aisée. Puis une série de points indiquant des coordonnées à partir du même plan, par l’interchangeabilité entre valeurs numériques et points situés dans un plan, ces derniers deviennent des courbes qui varient en fonction de la position de ces mêmes points en relation avec un élément variable numérique, le plus souvent une temporalité, une vitesse, une masse, etc. La figure n’est plus fixe, elle peut indiquer un déplacement, une évolution par exemple. Puisqu’il y a des coordonnées qui varient, les points peuvent indiquer aussi des positions probables pour des éléments plus subtils et généraux comme les nuages, les gaz. La structure générale de la figure peut être décrite, mais il n’est pas possible de déterminer la position exacte de chaque point. Chaque point se situe à une position probable et relative par rapport à un autre. La valeur numérique se transforme, elle n’indique plus nécessairement quelque chose d’entier, mais un écart, une mesure de plusieurs valeurs numériques. Ce qui a amené à détacher ces points donc les figures de toute idée de plan, de support, d’objet. Ils ne sont plus soumis à une forme figurée ni à une variable spécifique. Les points deviennent des propriétés émergentes qui ne peuvent plus être exactement déterminées sur un support précis. ils sont “là” uniquement en corrélation avec une personne qui les observe par rapport à un moment donné à l’aide d’un instrument qui va mesurer cette présence furtive. Le point lui-même disparaît pour n’être qu’une chose probable et relative à une autre dont la seule trace réelle est un mouvement qui se mesure. La valeur numérique est soumise à une série de mesures enregistrées par un appareil qui constate ces variations de plus en plus fines. L’appareil de mesure se substitue lui-même à la personne qui observe.↩︎

Voir le cinéma du temps « Pour la première fois dans l’histoire des arts, dans l’histoire de la culture, l’humain a trouvé le moyen d’imprimer le temps. Et, simultanément, la possibilité de reproduire ce temps sur un écran, de le répéter et d’y revenir aussi souvent qu’il le voulait. » Andreï Tarkovski↩︎